微笑背后——图形用户界面的“友好”黑箱

摘要:本文探讨了图形用户界面从诞生到发展的历史,分析不同时期界面设计背后的理念和价值观。1960 年代,道格拉斯·恩格尔巴特提出界面应该增强人的能力,提供可定制化和赋权工具。1970 年代,艾伦·凯把界面视为个人动态媒介,强调学习和创造。1980 年代,在苹果公司的设计理念影响之下,图形用户界面开始包裹着「用户友好」的修辞化身为消费品进入了大众市场。友好变成了流行的营销术语,界面趋向隐形则成了绝对正确的进步路径。但这背后的事实是:用户购买的是透明的界面,得到的却是完全黑箱化的封闭产品。

关键词:图形用户界面;用户友好

(非)透明

如果你从未打开过计算机中的命令行界面,通过输入指令来操控计算机,那么图形用户界面(Graphical User Interface)就是每天你和计算机相遇的空间——隐形,不可见,充满隐喻,偶尔崩溃,让人抓狂。图形用户界面包括窗口、图标、菜单和指针(WIMP)四个基本元素,另外还有文件系统及其复制、删除、移动、剪切和重命名等标准操作。用户通过鼠标、键盘和显示器屏幕进行控制和反馈,完成和信息的互动。我们日常在计算机访问的所有内容最后都呈现在操作系统的图形用户界面上,而在这个过程中,界面绝不仅仅是一个中立的信息管道,它通常会影响到它所传输的内容,它可以使得一些信息更容易被接受,或者相反,同时它也在信息传输的过程中附加着自己独特的意识形态。上述观点被列夫·马诺维奇(Lev Manovich)称为符码的非透明性(non-transparency of the code)(Manovich, 2002, p. 76)。界面塑造了用户对计算机本身的想像,也影响了用户对计算机的看法。界面以特定的方式组织计算机数据,不仅仅只是一扇窗口,它还为用户提供不同的世界认知模式,塑造了我们的体验,是用户解放和控制的交汇处。

与非透明性矛盾的是,透明却一直都是用户界面设计的追求。这种透明指的是和计算机交互的过程中没有麻烦复杂和难以记忆的命令列表和语法阻隔,取而代之的是更加方便的所见即所得(WYSIWYG)和直接操控(direct manipulation)。人机交互的认知负荷越低,用户学习成本越少,设备越容易上手,这用科技行业的修辞来说就是用户友好(user-friendly)的设计理念。对透明的渴望还镶嵌在当代用户界面的技术发展路径之中,体现在个人计算之后的新浪潮——泛在计算或称普适计算(ubiquitous computing)。泛在计算是由施乐公司帕罗奥多研究中心(Xerox PARC)的首席科学家马克·维瑟(Mark Weiser)于 1991 年提出,其核心主张是计算应该以各种形式存在,在任何设备、任何地点运行,不同设备之间功能各不相同,可以单独运行,也可以通过网络协同运行 (Weiser, 1999)。计算是无处不在的,这也意味着计算也是「消失」的,因为各种设备已经无缝地嵌入我们的日常生活中了。这种愿景的假设是界面越隐蔽,人机交互就更自然和直接,对用户而言,操作更加友好和简便,用户界面的终点方向是无形和不可见。曾经光鲜的电脑屏幕已是限制,如果我们能把所处的空间都全部纳入计算的范畴,界面的透明使命就达成了,即彻底隐形。这种理念和界面设计中的多个概念如有机用户界面(OUI)、自然用户界面(NUI)合流,同样我们也可以在最擅长营销「为用户着想」的苹果公司新近释出的产品 Apple Vision Pro 中窥见这一意识形态。而技术进步幻象背后的事实是:用户购买的是透明隐形的界面,得到的却是完全黑箱化的封闭产品。

界面设计在多大程度上隐藏了机器,用户就在多大程度上丧失了参与其中的权利和决策机会,因为我们无法理解其运作机制,更不用论及创造性地将计算机为个人所用。正如 Wendy Chun 所说的,我们都是图形用户界面生产出来的「貌似拥有主权的个体」(Chun, 2011, p. 8)。然而这一技术发展路径是如何发生的呢?图形用户界面被发明之初的愿景是怎么样的?是否如其承诺那般友好?又或者微笑(图 1)背后只是编织完美的控制术。这需要从图形用户界面诞生及其发展的这段技术文化史中寻找答案。

引导而非提供

技术并不都是按照发明者所设想的意图那样发展,而是许多社会和文化因素交织而成的结果,图形用户界面也是如此。1962 年,道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas Engelbart)发表了一篇名为《增益人类智能:一个概念性框架》的论文。在论文中,恩格尔巴特指出由于人口和经济增长速度飞快,其带来的问题也更加复杂和紧迫,面对这种情况,我们需要「提高人的能力,使其能够处理复杂的问题情境,获得适合其特定需求的理解力,并推导出解决问题的方法」,从而增强人类的集体智能(collective IQ)。恩格尔巴特的增智愿景不仅仅只是一些孤立的聪明技巧,而是一种综合感性和理性的生活方式:直觉、试错、敏感和领悟力可以与术语、符号、复杂的方法以及高性能电子辅助设施共存并且协同配合 (Engelbart, 1962)。计算机是人类通信能力的延伸,同时也是增强人类智力的工具。抱持着这样的设计理念,恩格尔巴特在鲍勃·泰勒(Bob Taylor)和 ARPA 负责人 J.C.R. 利克莱德(J. C. R. Licklider)的资金支持下开始了增智系统的设计。

1968 年 12 月 9 日,在旧金山举行的秋季联合计算机会议上,恩格尔巴特展示了一个名为 NLS(oNLine System)的知识生产和协作系统 (Engelbart, 1968)。NLS 包括了窗口、鼠标、视频会议、文字处理、超文本、超媒体、对象寻址、动态文件链接和协同实时编辑器等多种革命性功能,因此这场演示后来也被称为「所有演示之母」。另外,由于鼠标和窗口的发明,恩格尔巴特因此也被认为是今天图形用户界面的鼻祖。然而与今不同的是,NLS 系统的设计理念体现了可定制化和用户能力培养的思想,这与简单提供固定应用程序有本质区别。纵观 NLS 在多方面的设计,包括框架接口、命令配置、工具开放性、编程环境等,其目标并非为用户直接服务于某项特定工作,而是引导和赋权用户根据自身需求开发和优化适合的工作方式。具体来看,NLS 提供了二次开发的框架和接口,使得用户可以基于该平台扩展定制自己需要的功能模块。在交互方式上,NLS 实现了高度可配置的命令、多种视图控制功能和菜单系统,允许每个用户全权控制命令的设置,调整到最符合个人工作习惯的模式。一些内置工具也具备开放性与可扩展性,用户可以根据工作需要对其进行功能增强。此外,NLS 中还内置了完整的编程语言环境,用以开发集成新工具 (Engelbart & English, 1968)。

NLS 希望提供用户一个工具以改进其工作方法和流程,然后让人们可以通过这个工具创造出更好的工具,迭代之后提高的效率和能力又会反过来帮助下一次迭代,以此进行增智循环。恩格尔巴特将这种方法论称之为自引导(bootstrapping)。在计算机科学中,引导通常指的是通过一个比较小的程序来牵引和发起一个更大的程序,比如当我们重装系统的时候要进入到计算机内置的 BIOS(Basic Input/Output System)程序,因为计算机不能直接从零开始运行复杂程序,需要一个简单的引导程序启动过程。而在这里,恩格尔巴特将这种思想转化为图形用户界面的使命,鼠标、键盘、窗口都只是这个宏大增智愿景的一部分,是起点,而不是终点。

在恩格尔巴特看来,用户通过界面和计算机之间的交互是一种信息交流的过程,这种过程并不是人类使用计算机所独有的。而所有的信息交流都是在一个更大的框架下进行的,即恩格尔巴特提出的 H-LAM/T System(Human using Language, Artifact, Methodology, in which he is Trained),在这整个互动系统中,人类通过语言、工具、方法以及被训练的背景和外界环境进行信息交换 (Bardini, 2000, p. 34),例如上课,就是老师和学生在这样的互动系统中进行知识交流。还比如程序员使用特定的编程语言、代码编辑器和各种不一样的编程和调试方法来开发软件,和计算机系统进行交互。在这些工具中,语言是元工具,语言不仅仅只是自然语言,而是人类构建概念,表达符号的一整套系统。语言在塑造认知方式,以及提高智力活动效率方面有重要作用。

恩格尔巴特的语言观受到了语言学家本杰明·李·沃夫(Benjamin Lee Whorf)的影响,具体来说是沃夫的语言相对论(linguistic relativity)。语言相对论的核心观点是不同语言会影响使用这些语言的人们的思考方式。可以想象不同语言就是给我们提供了不同的思维工具箱,使用不同工具箱的人,在组装思想时需要遵循不同的规则。每种语言都有其特有的语法结构、词汇体系和语用习惯等等,这些都会对使用者的认知模式产生影响。在此基础上,恩格尔巴特拓展了语言相对论,认为自然语言的两个子层面——符号表示和概念之间存在着辩证关系,概念的符号化表达会影响这些概念构造世界的方式。比如,回收站的图标会影响回收站构造用户使用计算机的方式,图标作为一种视觉符号,会反过来影响我们概念化世界的方式。

恩格尔巴特将用户图形界面放置在一个系统的集体增智框架之下思考和开发,开启了硬件和人机交互的可能性,强调开拓展性,鼓励自引导,关注概念符号化的建构作用。NLS 在今天看来并不友好,它并没有在通过向用户隐藏或者削减功能,而是增加了图形层和交互设备,目的是为用户提供更多的选择,让他们可以控制在任何特定时间向他们提供信息的数量,并更合理地决定信息的形式。同一数据的不同表现形式的思路一直影响至今,成为了不少新创笔记软件的内核思想 1。也难怪艾伦·凯(Alan Kay)会如此评价恩格尔巴特的贡献:「我不知道硅谷用完了恩格尔巴特的想法之后要怎么办」2。

媒介而非工具

60 年代末,和许多人一样,施乐公司帕罗奥多研究中心的艾伦·凯也受到了 NLS 系统演示的启发,凯和他的团队认识到计算机可以提供非凡的创造性,但在那个时候,这种可能性对于缺乏技术知识的人来说还是遥不可及的。为了降低这一门槛,让计算机成为大众创造性表达的媒介,凯和他的团队学习研究小组(Learning Research Group)基于对儿童学习和创造力的研究,提出设计一款笔记本大小,可供所有年龄段的人使用的个人动态媒介设备 Dynabook。个人动态媒介如何实现的呢?它和图形用户界面又有什么联系?

「想象一下,在一个大小和形状与普通笔记本相同的便携式包装里拥有自己的独立知识操纵器」,Dynabook 的设计包括受 NLS 启发的和弦键盘、鼠标、显示器和窗口,它让用户实现了恩格尔巴特的梦想,即拥有一种计算设备,能够创造自己的方式来查看和处理信息。「任何所有者都可以塑造和引导其力量满足自己的需求,那么就会创造出一种新的媒介:一个元媒介,其内容将是广泛的现有和尚未发明的媒体」(Kay & Goldberg, 1977)。凯希望用户可以在这新媒介中进行阅读和写作,用户界面应该成为这种能力的扩增器,媒介阅读能力指的是你可以获取他人创造的材料和工具,媒介写作的能力则意味着你可以为他人创造材料和工具,这两种能力缺一不可。之所以这样设计,而不是直接提供现成的程序,是因为凯深刻地意识到个人计算机不仅仅是「更好的旧东西」,而是一种全新的媒介,是「一种与印刷机的发明具有相同精神的新库恩范式」,其潜力在于针对每一个用户进行专门的个性化设计,用户可以定制自己的虚拟环境以适应他们的特定兴趣,自由地修改现有代码,创建图形编辑工具、动画工具和音乐创作程序等 (Kay, 1996)。凯继承了恩格尔巴特的愿景,他们都希望将编程的潜力解放给技术新手,而不是被研究实验室的专家垄断,使得计算机成为一个黑盒子,其内部运作永远和用户绝缘。简单来说,只有当用户具备编程能力,计算机才能真正地属于个人。

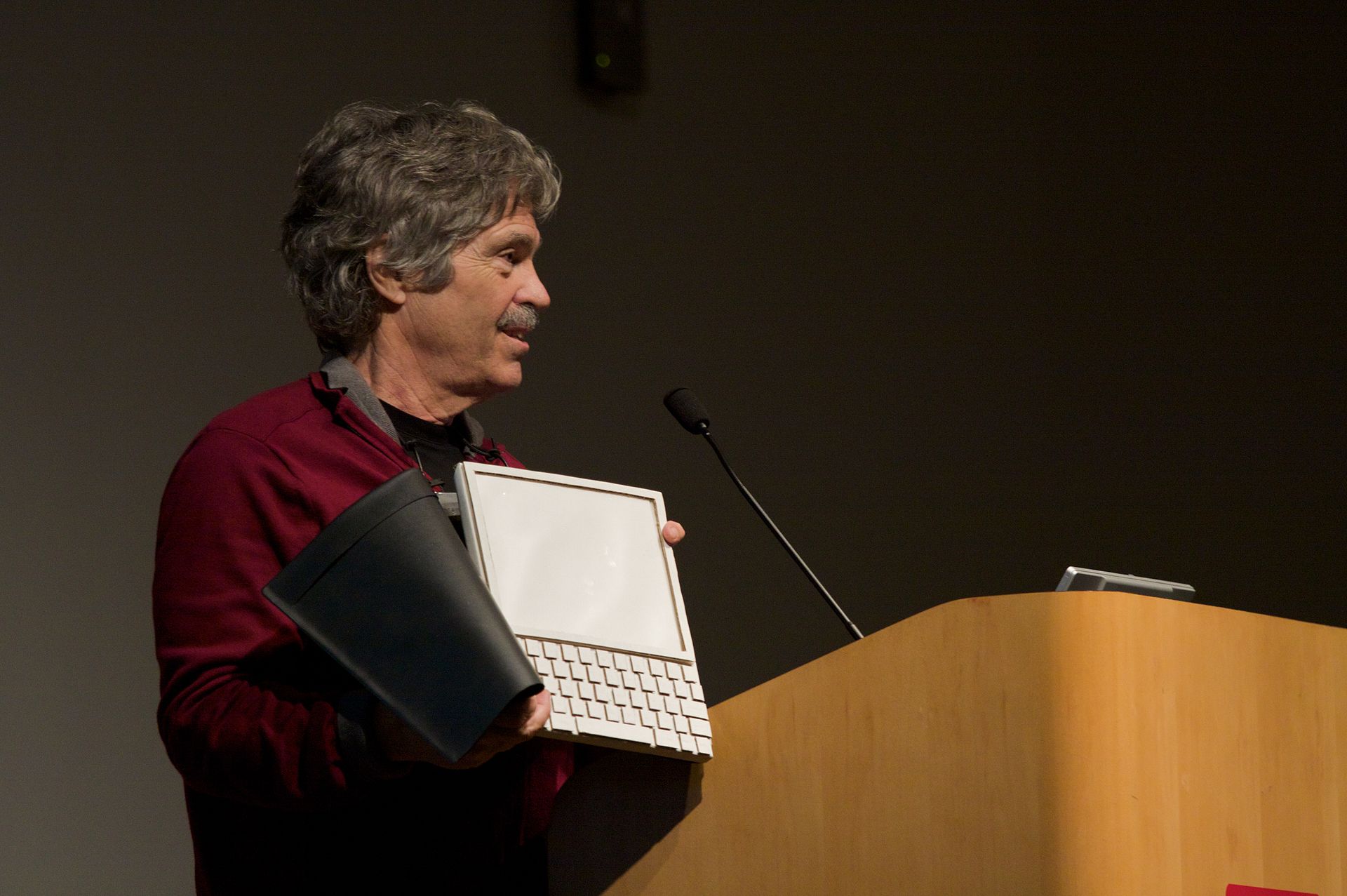

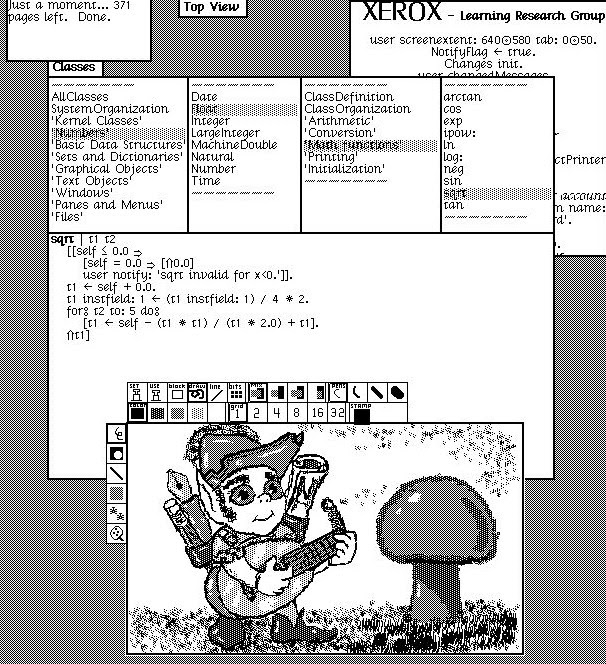

1972 年,为了实现 Dynabook 的理念,再加上当时的编程语言都不够灵活高效,凯和团队发明了世界上第一个面向对象编程语言 Smalltalk3。搭载在历史上第一台个人电脑 Xerox Alto 上,Smalltalk 采用图形用户界面设计了一个可视化编程环境,其设计并没有完全拒绝现成软件的概念,而是试图为用户提供一套软件工具包,人们可以通过在窗口内排列图标并结合现有的组件来编写程序,制造自己需要的工具,这让程序构建变得更加直观和易于理解。而这也是窗口(window)、图标(icon)、菜单(menu)和指针(pointer)图形用户界面四组件一开始诞生的背景。Smalltalk 图形化界面设计目的是为了让用户可以从单纯地从界面获取功能转移到给用户提供一个可以在实践中学习的环境,「无论用户界面设计是什么,它都和学习紧密相连」(Kay, 1989)。

凯的设计思想受到了美国心理学家杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner)的影响,布鲁纳将人类的心智发展分为了三个阶段:动作阶段(enactive)、图示阶段(iconic)和符号阶段(symbolic)。第一个动作阶段主要是在婴儿时期,婴儿通过身体动作来感知和探索这个世界。例如伸手去够玩具,用口去吮吸探索东西等,婴儿的认知主要来自这种直接的身体体验。第二个图示阶段是在幼儿早期,这时孩子开始用图像思维来认识世界,通过类比和联想各种事物之间的相似之处。例如看到一个圆形物体联想到球,看到一个长条物体联想到笛子等。第三个符号阶段是在青春期后期形成的,这时孩子可以进行抽象思维,使用语言符号来表达复杂的概念和逻辑关系,不再局限于具体的感官印象。例如可以理解数学、物理学等抽象理论。图示阶段在三阶段之间起着中介作用,带领学习者从动作阶段进入符号阶段。这为凯认识到可以通过操作图像产生符号和理解概念(Doing with Images makes Symbols)提供了理论支持 (Kay, 1987)。图形用户界面提供图标,将输入设备的物理操作与计算机二进制数字编码之间架起一座视觉图形的桥梁。这些图标以视觉形式暗示了其含义,鼓励用户从基于身体动作的理解(键鼠操作),逐步过渡到基于逻辑和符号推理的理解(编程)。再加上图形用户界面通过空间布局组织功能,在不同对象之间建立起联系,提供持久的视觉存在感,让用户无需事先知道计算机的功能和指令就可以使用它。

Smalltalk 的技术构想是希望用户通过图形用户界面成为与计算机交流的主动构建者,而不是预设环境的被动消费者。凯和他在 PARC 的同事们将图形用户界面视为一种媒介,其旨在激活用户的多重心智,这些心智都在学习和创造中发挥着作用,允许用户在任何特定时刻使用任何最有效的方法,并在必要时在它们之间快速切换。图形用户界面之所以必要和有魅力并不是因为它「简单直观」、「无缝」或者「友好」,而是因为它的设计初衷是帮助人们学习、思考、发现和创造新概念,不是仅仅使用一种思维方式,而是将所有思维方式结合在一起 (Manovich, 2013)。回到本节开头所提及到 Dynabook 作为元媒介的愿景,或许用凯自己在 1984 年的评论来作结是最合适的:「计算机是一辆可以驾驶的汽车,还是一篇可以写作的文章?大多数困惑都来自于试图在这个层面上解决这个问题。计算机的本质是,它既可以像机器一样行动,也可以像语言一样被塑造和利用。它是一种媒介,可以动态地模拟任何其他媒介的细节,包括无法物理存在的媒介。它不是一种工具,尽管它可以像许多工具一样运作。它是第一种元媒介(metamedium),因此,它在表现和表达方面具有前所未有的自由度,而且迄今为止几乎还没有人对其进行过研究。更重要的是,它很有趣,因此本质上值得一做」(Kay, 1984)。

纵火而非盗火

历史总是巧合且有趣。1984 年也是苹果公司成功推出 Macintosh 电脑的那一年。而 Macintosh 之所以诞生,背后和图形用户界面历史上的普罗米修斯神话有着脱不开的关系。1979 年底,史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)和一群苹果公司工程师和高管访问 Xerox PARC,正是在这次访问中乔布斯发现了 PARC 开发的鼠标、窗口、图标和其他图形用户界面技术 4。1995 年在一次采访中,乔布斯是这么形容这次访问的:

Xerox PARC 的研究人员非常友好,给我看了他们正在研究的东西,但我被他们展示的第一件东西蒙蔽了,以至于我完全没有看到其它的。他们给我看的其中一件事是面向对象编程。他们向我展示了,但我根本没看见。他们给我展示的另一个,是一个网络计算机系统。他们有 100 多台 Alto 电脑,全部联网,使用电子邮件,等等。我甚至都没看到。因为我被他们给我看的第一件事弄得目不暇接,那就是图形用户界面,我觉得那是我这辈子见过的最棒的东西。……不到十分钟,我就明白了,总有一天所有的电脑都会像这样工作。这是显而易见的。你可以争论需要多少年,你可以争论谁是赢家谁是输家,但你无法争论其必然性。如果你在现场,你也会有同样的感觉 5。

回到苹果公司之后,乔布斯立刻转变狂热的图形用户界面信徒,命令公司开始复制 Xerox PARC 的技术,并且将其应用到 Lisa 电脑和后来的 Macintosh 电脑。因此,有一部分人认为乔布斯从 Xerox PARC 那些呆板、不合群的研究人员那里窃取技术,把图形用户界面和个人电脑这一火种带给了普通大众。另一说法则认为乔布斯只是一个擅长掠夺的终极资本家,抢走 Xerox PARC 的发明,然后在消费者市场上亵渎。这两种说法都不恰当,现实总比神话更复杂 (Pan, 2002)。乔布斯确实受到 Xerox PARC 研究成果的影响,也将许多理念应用在 Mac 电脑的设计中,并且将其产品化推向了商业市场取得巨大成功。但是,这种技术神话把图形用户界面的渐进积累简化为了个人英雄主义叙事,其所强调「不可避免性」加强了技术决定论的话语,同时也掩盖苹果公司的设计理念「纵火」的那一面。说是纵火,意指的是用户图形界面的思想渊源和原初愿景在商业化过程中完全被丢弃,成了历史遗灰。取而代之的是,图形用户界面开始被认为是越简单化越好。设计师假设计算机对大众市场来说是陌生的,进而强调根据现实世界中的对象和操作来模拟应用程序的对象和操作,认为这一技巧尤其有助于新手用户快速掌握应用程序的工作原理。比如文件夹和垃圾桶都是经典的界面隐喻,在现实生活中,我们用文件夹整理文件,将不要的文件丢到垃圾桶。通过隐喻从而让计算机变得对用户而言更加「友好」。

这场「盗火」神话不是光明的降临,反而将用户拉进技术暗箱的开始。因为 Macintosh 的图形用户界面重新描绘出了一幅未来图景,封闭式架构被重新塑造为一种解放 6。人和技术物之间有着明晰的界线,不容许错位和脏乱。潜移默化,代表这种意识的用户界面也影响到大众文化的各方各面,成为了所有文化形式的数字入口。从恩格尔巴特开始,计算机的可拓展性都是非常重要的一部分。而从 1979 年,负责 Macintosh 项目的杰夫·拉斯金(Jef Raskin)和乔布斯都认为,硬件的可扩展性是个人电脑吸引更多消费者的主要障碍之一。简而言之,扩展槽使得标准化成为不可能,而拉斯金和乔布斯所追求的是一个相同、易用、低成本的家用电脑系统,每台计算机都应该具有标准、易用的格式,用户能够将其智力直接应用在其任务完成上。在这一点上,定制不再是为了构建、创造或学习而服务,而是为了像使用任何家用电器一样使用计算机。用户通过磁盘将软件放入计算机,就像将一块面包放入烤面包机一样。因此,可以预见的是,Macintosh 开始走向严密的封闭,用户只能使用机器的外围设备。虽然团队成员伯雷尔·史密斯(Burrell Smith)设法说服乔布斯允许他增加插槽,以便用户扩展机器的内存,但无果,Macintosh 的用户仍然被「严厉告知,只有授权经销商才能尝试打开外壳。无视这一禁令的用户将受到可能致命的电击威胁」(Emerson, 2014)。拉斯金认为用户如果要愉快使用计算机的话,那么用户不需要做任何事情。任何要求用户以任何理由查看内部结构的系统都不符合标准。同时如果电脑出了维修之外还必须打开,这也不符合要求。查看计算机「内脏」、键盘上的许多按键、计算机语言和大本的用户手册等等,这些统统是设计的禁忌。至于用户,「(他们)总是知道自己在哪里,因为只有一个地方可以去」(Raskin, 1979)。对拉斯金来说,家用电脑不是用来编程的,真正的家用电脑不仅能提供消费者可能需要的所有功能,而不需要额外购买软件或升级,而且还能让消费者立即找到明确的用途。个人电脑并不是指用户通过对技术的创造性探索而与计算建立的任何一种个人或独特的关系;相反,「个人电脑应该适用于工作、家庭生活和娱乐」(Raskin, 1980)。

苹果公司宣称,其友好的用户图形界面的创新方法可以防止单纯的技术问题将我们的注意力从对我们真正重要的事物上转移开。然而这种界面设计方式,与其说保护用户注意力,不如说实际上也许正是导致当下人们普遍注意力缺失的根源。今天在界面设计学科必备的教材是《不要让我思考》而非《增智框架》,从反思变为反对思考 (Krug, 2013)。这和苹果公司一开始所拥抱的直接操控(direct manipulation)方法相关,本·施奈德曼(Ben Shneiderman)在 1982 提出了这一概念:在界面上呈现我们要操作的对象,然后可以通过简单、快速、可逆的操作来改变对象,同时界面即时给出反馈。例如,在图形软件里我们要调整一个矩形的大小,直接用鼠标拖动矩形的边角就可以了,而不需要输入诸如「调整矩形大小」这样的命令。在拖动的过程中,矩形的大小也会实时变化,我们能立刻看到反馈效果。正如施奈德曼所说,界面的成功就在于让用户从勉强接受到产生掌握感和渴望感 (Shneiderman, 1983)。直接操控如今已经成了图形用户界面设计的标准配置,它所带来的即时反馈强化了个体掌控感,当我们可以自由地处理我们的对象,灵活地剪切,从工作到娱乐的各种活动,这背后带来的是不仅是个人效率的提高,同时也塑造了自由市场化的用户。刻写在图形用户界面之中的是:无缝的操作鼓励用户仅仅需要「快思」而不需要「慢想」,毕竟没有哪一位采用瀑布流布局的设计师希望用户停下来细想自己在刷什么 [^26]。一方面,作为数字劳工的用户在监视机器中被「愉悦」剥削。另一方面,资本家则知道得越多越快,也就能因此做出越好的决策和预测,获取更多的收益 (Zuboff, 2019)。总之,助推用户图形界面从开拓性工具转变为无意识点击的正是隐匿在种种设计理念背后的新自由主义幽灵。

选择简单而非困难;选择具体而非抽象;选择可见而非不可见;选择复制而非创建;选择识别而非生成;选择编辑而非编程;选择交互式而非批处理;选择被动获取而非主动搜寻;选择消费而非创造 7。不同于电影《猜火车》中提供了「我选择不选择」的选项,对于许多用户来说,图形用户界面只有一种选择。上述的设计选择从一开始就渗入到了苹果公司的 DNA 之中。苹果公司将可用性、友好性的修辞和 Macintosh 绑定在一起,预设计算机的运作机制和普通用户的日常经验格格不入,因此需要由体贴的、敢于创新的设计者来管理,优先考虑新手需求。苹果 Macintosh 图形用户界面显然是为消费者而非创作者设计的。它被作为一种民主化的机器进行销售,而事实上,它的民主化仅仅体现在它标志着个人计算所需知识的转变,从以往通过计算机进行创作所需的那种由内而外的知识,转变为在 Macintosh 界面进行浏览所需的那种不假简单点击的知识。而这却是一个「不民主」的塑造过程,通过限制来软禁用户对计算机进行「误用、乱用和混用」,使得用户只能接受设计师和开发者向用户灌输特定的语言和理解计算机的方式,无法访问其内部运作。这同时也重塑了个人电脑整体理念在八十年代的转型,即从开放、灵活、可扩展的创造性计算系统到封闭、透明、任务导向型的消费性计算系统的 (Emerson, 2014),遗留对不假思索和不可见的崇拜继续在当代的多点触控操作、手势操控和泛在计算设备中继续存在。用户点击是个人的,但电脑的「个人」性却名存实亡了。

结语

正如乔纳森·格鲁丁(Jonathan Grudin)所指出的:「用户界面」一词是以技术为中心的,它指的是计算机到用户的界面,而不是用户到计算机的界面 (Grudin, 1993)。这背后映射的是用户界面的历史变化,从六十年代道格拉斯·恩格尔巴特所设想的增智愿景,到七十年代艾伦·凯渴望的个人动态媒介。最后是八十年代,在乔布斯和杰夫·拉斯金带领之下,图形用户界面开始包裹着「用户友好」的修辞化身为消费品进入了大众市场。友好也成了一个流行的营销术语,将透明原则和更美好的数字未来绑定在一起,一直延续至今。用户到计算机的界面至此被中断。科技公司将我们对计算机系统的理解局限于特定的、预设的任务,将透明度解释为是减轻我们更直接地接触计算机概念的不必要负担,而不是对我们的数字代理权的剥夺。我们逐渐内化的简单可用性模型,以及方便至上的价值观必然会限制我们对计算机的批判性参与。这意味着当今天的社会现实不可避免地受到各种软件中介的时候,大多数用户的能动性都是缺席和被排除的。「当我们被逼着专注于完成任务、让生活中的某些方面变得更方便,或者陶醉于别人眼中的数字乌托邦时,计算及其后果就悄然消失了」(Black, 2020)。

科技公司深谙将自己定位为利用新技术解决当前社会问题的不二人选,只要有合适的技术就能破解问题,即使今日许多问题都是由现有技术造成。图形用户界面的渐趋隐形也是这种技术决定论的结果。而审视当下的技术现实,我们不难发现技术同时也是由社会和文化建构的。科技公司设计出用户友好的话语来实现自身目的,那么当我们开始重新考虑这些看似无异议的设计原则,还有其背后所蕴含的政治意义。或许用户开始拒绝科技公司的霸权修辞、提出反驳并积极介入便不再是不可能的。麦肯齐·瓦克(McKenzie Wark)在其《黑客宣言》中写道:「Not the workers of the world united, but the workings of the world untied」(Wark, 2004),我并不完全认同。相反,我认为当下的现实应是:Only when the workers of the world united, could the workings of the world be untied。正如那一句振奋人心的社运口号 The People United Will Never Be Defeated 回响,期待的是友善而非「友好」的未来。